勤怠管理システムと給与計算システムを連携させると毎月の人事給与業務の効率を大きく改善させることができます。この記事では、勤怠管理と給与計算システムを連携させるとどのような課題が解決できるかや大まかな導入方法、簡単なサービス比較をご案内いたします。全体像が見えてくると思いますので、その後の自社にあったシステムの調査や選定にぜひ活かしてください。

1.勤怠管理と給与計算のシステムを連携させるとは

ここでは勤怠管理システムと給与計算システムを連携させるとどのようなことができるかや、両者の違い等についてご紹介します。

1-1.勤怠管理と給与計算のシステム連携とは

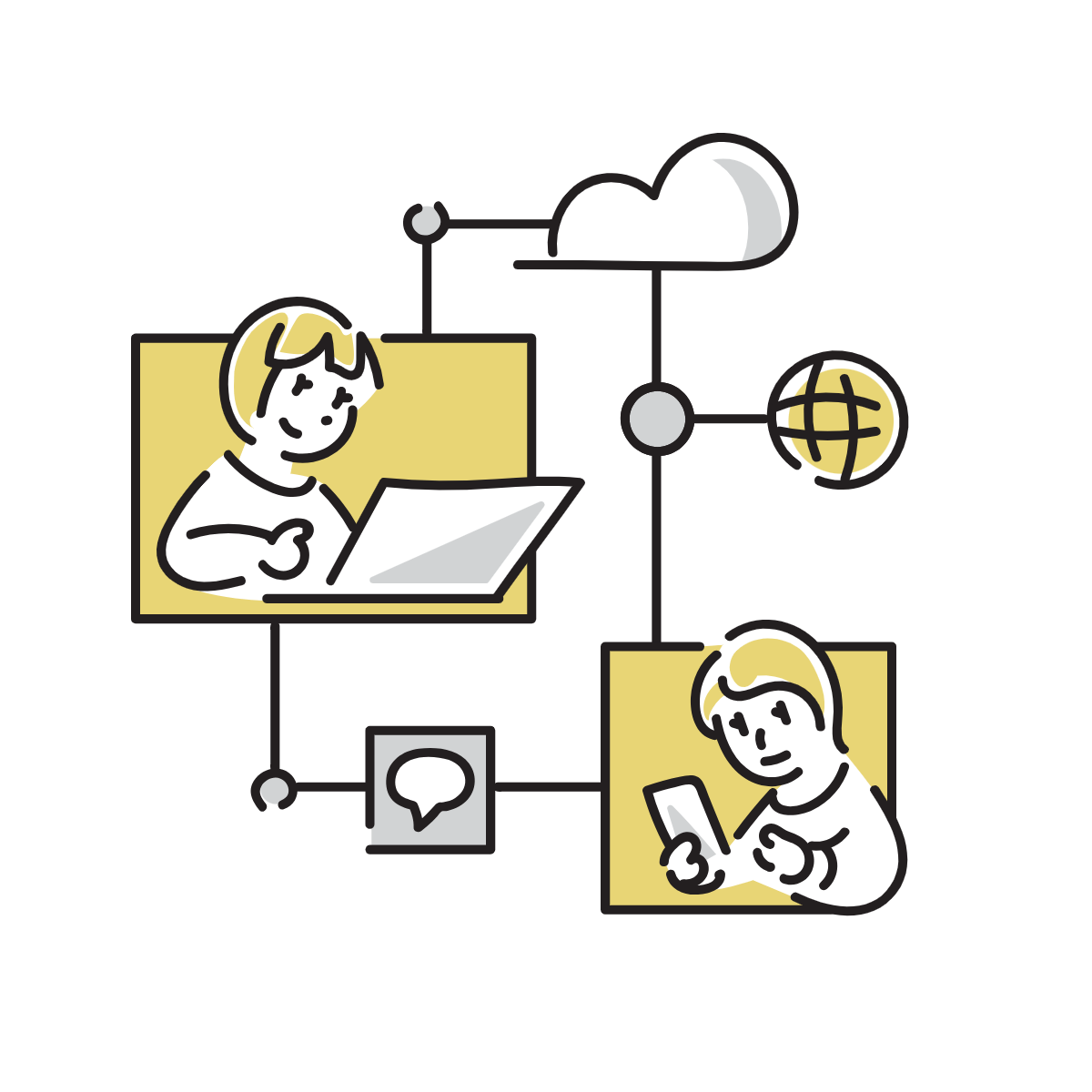

勤怠管理システムと給与計算システムの連携とは、給与計算の手間や間違いを減らすため、勤怠管理システム内にある勤務や残業時間を給与計算システムに渡して業務を行うことです。

勤怠管理システムの中には給与計算に使用する社員の労働時間であったり取得した各種休暇のデータが入っています。この社員の勤務に関するデータを給与計算システムへ連携させることで打ち間違えを無くしたり業務時間を短縮することができます。

1-2.勤怠管理システムと給与計算システムの違いとは

勤怠管理システムと給与計算システムの違いですが、勤怠管理は社員一人ひとりの勤務・残業時間や休暇取得日数を中心に管理するのに対して、給与計算システムは勤務・残業時間に基づいた給与支給額や、算出された給与支給額に基づいた税金・社会保険料の計算を中心に行います。

働く社員の側からみると、就業規則で出勤日数、勤務時間、有給休暇の日数、無給休暇、欠勤の定義が定められており、勤怠管理システムを使って出勤・残業時間や休暇・欠勤を管理し、給与の計算や賞与の評価、残業時間の管理にも利用されています。また、給与の支給額から所得税・健康保険・年金の額が決まりますが、給与計算システムを使って控除の金額を算出し、手取り額の割り出しにも利用されています。

1-3.手作業やエクセルを使ったアナログな勤怠管理・給与計算からの切り替え

給与計算はソフトやシステムで行っているものの、勤怠管理はタイムカードやエクセル集計を使ったアナログの業務フローという会社も少なくないかと思います。

勤怠管理システムを導入することで、勤務時間や休暇日数は自動計算することができ、なおかつ給与計算システムへ勤務時間や休暇日数を取り込んで給与の自動計算を行うことも可能です。アナログな業務フローが残ってしまっていると、どうしても勤怠管理と給与計算を連携した便利な業務が実現できなくなってしまいます。

給与計算もエクセルのテンプレートを使って行う会社もあるかもしれませんが、勤怠データの連携や税や保険料の改正にも自動対応は難しい現状があります。

そのため、手間や間違いを削減するため、勤怠管理も給与計算も両方をシステムすることをおすすめいたします。

2.勤怠管理と給与計算のシステムを連携でどんな課題が解決できるか

ここでは、勤怠管理システムと給与計算システムを連携すると、どんな人事労務の課題が解決できるかご案内いたします。

2-1.給与計算システムへの入力ミスを無くせる

社員ごとの勤務時間や残業時間、休暇日数はあらかじめ勤怠管理システムで自動集計され、そのまま給与計算システムへ連携されるため、人間が勤務時間や休暇日数を給与計算システムへ打ち直しをする必要がなくなり、入力ミス自体を無くすことができます。手入力の際に必要であった確認や間違えていた際の修正の時間も削減できます。

2-2.月初の給与担当の業務集中を緩和できる

勤怠管理と給与計算をシステムで連携すると、担当者による月初の集計や給与システムへの打ち込み負荷が大幅に緩和されます。これは勤怠が確定をすれば、打ち直しすることなく社員の勤務時間等が自動で給与システムへ反映されるためです。勤怠や給与の締めがあって、毎月恒常的に上旬は業務負荷が高い給与担当の方も多いかと思いますが、勤怠管理と給与計算をシステムで連携させることで、給与担当の負荷を軽減できます。社員数の規模にもよりますが専門性の高い給与担当を2名体制で配置することが難しく1名体制となってしまう会社も多いかと思います。1名体制でも勤怠管理と給与計算をシステム連携することで給与担当の手間を減らし給与担当の業務集中を緩和することもできます。

2-3.勤怠・給与の属人化への歯止めとなり得る

勤怠業務も給与業務も専門性が高く、ある程度の規模までなら1人ででも業務がまわったりするため俗人化しがちな業務とも言えます。勤怠管理システムから社員の勤務時間や休暇日数が給与システムへ流れるようになれば、間で勤怠・給与担当が勤怠データを確認しながら給与システムへ打ち込む業務がなくなります。

業務管理の面で最終的には給与や就業規則、税などの仕組みがわかっている担当の方が毎月システムを運用していくことがベストですが、そういった方の業務依存も勤怠と給与システムを連携することで格段に減らしていくことも可能です。

業務が毎月上旬に集中して本人も必要な時期に休みが取りずらかったり、会社としても勤怠・給与を1人で回すリスクを軽減していきたい点を解決していくこともできます。

3.メリット

ここでは、勤怠管理システムと給与計算システムを連携すると、どんなメリットがあるかご案内いたします。

3-1.勤怠と給与の業務を効率化できる

勤怠管理システムには、初期設定時に自社の就業規則の勤務時間や有休日数等を打ち込み、社員の方は基本的にそのルールの範囲内で勤怠や休みの申請を行います。そのため、規定外の休暇は申請することもできないため、基本的に月末に(きちんと社員が打ち込むことが前提ですが)エラーの無いきれいな状態で月締め勤怠を上げてもらうことも可能です。ここでの差し戻しを無くすことができ勤怠管理業務の効率化にもつなげられます。

さらに、勤怠管理システムと給与計算システムへ連携しているので、エラーの無い月締め勤怠データが給与計算システムに取り込むことができ、勤務日数や残業時間等を二度打ちすることなく自動で給与計算をすることができます。

このように勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、手間を減らして間違いのない勤怠業務や給与業務を進めていくことができるようになります。

3-2.労働基準法や税の改正にも対応できる

勤怠管理システムと給与計算システムの両方を使うことで、労働基準法や税法の改正にもシステム改修が行われ、(特にクラウド型のシステムは)最新の法令に対応したものを利用することができます。

例えば残業時間に新たな規制が入った場合は勤怠管理システムに反映されたり、所得税や社会保険料の料率が変わった場合には給与計算システムに変更が反映され、日々の勤怠や月次の給与計算は最新のルールを反映したシステムで処理していくことができます。

このように勤怠管理システムと給与計算システムを連携させることで、勤怠や給与に関する法令が変わった際にも新しい規定に沿って業務を行っていくことが可能です。

3-3.ペーパレス化を進められる

勤怠業務や給与業務をシステムで行うことでペーパレス化を進めることができます。

勤怠管理の面では、勤怠管理システムを導入するとPCやスマホをはじめとした電子機器で打刻するため、タイムカードや出勤簿といった紙を廃止することができます。また紙の管理からも解放され、タイムカード在庫の保管や利用拠点への発送も無くすことができます。さらには打刻したタイムカードの保存期間も原則5年と決まっていますがペーパレス化以降は保管する必要もなくなります。

給与明細についてもWEB版の給与明細を利用することで紙の給与明細をやめることができます。WEB版の給与明細については給与計算システムに機能が付加されていることがあります。機能がない際は別途WEB給与明細システムを契約して利用することもできます。ちなみに給与明細の電子化は法令で社員の同意が必要とされています。

⇒給与明細のWEB化についてはこちらの記事「Web給与明細システム 導入の流れと代表的なシステムの紹介」でご案内しています。

4.デメリット

ここでは、勤怠管理システムと給与計算システムを連携すると、どんなデメリットがあるかご案内いたします。

4-1.コストがかかる

勤怠管理システムや給与計算システムの導入にはイニシャルコストであったり月額費用がかかります。

コストをかけて得られる効果の考え方としては主には以下のようなことがあります。

- 人手で行っていた勤怠や給与業務をシステム化して手間を削減できる

- ペーパレス化を進めて紙自体のコストや紙の管理コストをも無くせる

- 人事給与担当者への依存を減らして業務運営を安定化させられる

4-2.操作方法のレクチャーが必要な場合がある

主に新しい勤怠管理システムを導入した場合ですが、利用対象者が基本的に全社員になることから、企業にもよりますが社員の方へ操作方法のレクチャーが必要な場合があります。

勤怠管理システムへのログインや打刻の仕方など基本的なことのほか、月締め処理についても方法の周知は必要になってきます。勤怠管理システムの特に月締め処理は何度かやると割と覚えてしまうことではありますが、最初はレクチャーであったりマニュアルを作成して配布するなどは必要になってくるかもしれません。

5.導入方法

勤怠管理と給与計算システムを連携して使う方法には、【一体化型】のシステムを導入する方法と【シリーズ連携型】システムを導入して行う方法があります。

5-1.【一体化型】勤怠管理と給与計算が一体化したシステムを導入する

勤怠管理と給与計算システムを連携して使う方法の1つに、勤怠管理システムと給与計算システムが最初から一体化したシステムを使う方法があります。「freee」や「Smile Works」「One人事」などが代表的です。最初から勤怠管理と給与計算が連携しているので手軽に利用できますが、既に別の給与計算システムを使っている場合は給与計算システムを乗り換える必要もあります。

ちなみに一体化型のシステムは勤怠管理と給与計算だけでなく、それ以外の人事労務系の機能(入退社手続き、給与明細、年末調整など)も含まれていることが主です。

5-2.【シリーズ連携型】勤怠管理と給与計算のシステムが分かれていて別々に導入する

勤怠管理と給与計算システムを連携して使うもう1つの方法として、勤怠管理と給与計算の両方の機能があるが、片方の機能だけでも利用できるシステムを使う方法があります。「KING OF TIME」や「ジョブカン」「マネーフォワード」「ジンジャー」などが代表的です。

これらは先に勤怠管理システムとして導入して、あとから給与計算機能を追加導入することも可能です。また給与計算システムは例えば今奉行シリーズを使っていて、KING OF TIMEの勤怠管理システムを給与奉行と連携させて使うということもできます。給与計算システムを変えられない、変えたくない場合にも利用できる方法です。

6.おすすめの勤怠管理・給与計算システム

ここではおすすめの勤怠管理・給与計算システムをご案内します。サービス名をクリックすると公式サイトにリンクします。

| タイプ | サービス名 | 提供元 |

| 一体化型 | freee人事労務 | フリー株式会社 |

| Smile Works | 株式会社スマイルワークス | |

| One人事 | One人事株式会社 | |

| 給与計算くん | 株式会社グッドウェーブ | |

| シリーズ連携型 | ジョブカン | 株式会社DONUTS |

| マネーフォワード | 株式会社マネーフォワード | |

| ジンジャー | jinjer株式会社 | |

| ハーモス | 株式会社ビズリーチ | |

| 奉行クラウド | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | |

| CYBER XEED | アマノビジネスソリューションズ株式会社 |

コメント